中国服贸会开展,零碳园区落地提速

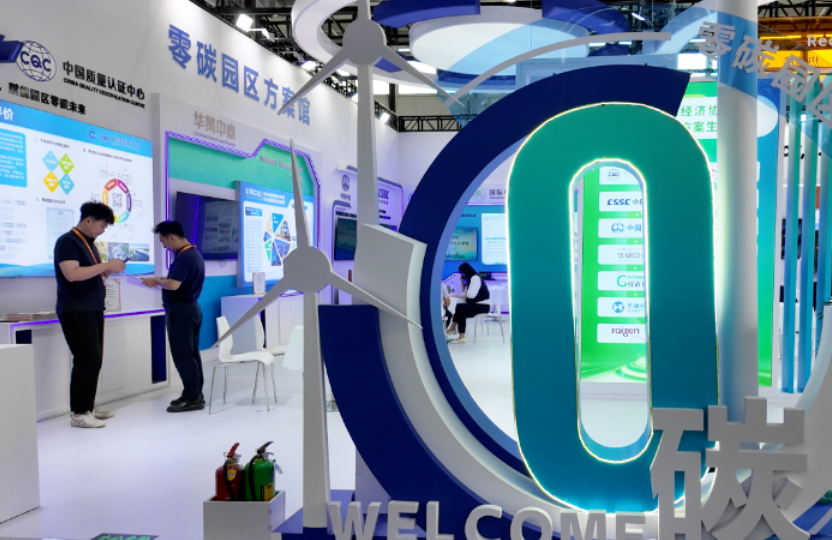

9月10日,2025年中国国际服务贸易交易会(以下简称“服贸会”)在北京开幕。作为服贸会核心专题之一,环境服务专题展在北京首钢园7号馆同步亮相。

穿梭在首钢园7号馆的各展区,绿色低碳的气息扑面而来。21世纪经济报道记者在现场走访时注意到,以“三桶油”(中国石油、中国石化和中国海油)为代表的能源企业纷纷展示氢能、CCUS(碳捕获和封存)等绿色低碳技术新方案。与此同时,零碳园区建设已逐步走出政策蓝图,进入规模化落地阶段。这一切都标志着中国正在经济社会发展全面绿色转型之路上加速前进,“含绿量”持续提升。

零碳园区建设“开足马力”

2025年政府工作报告提出,扎实开展国家碳达峰第二批试点,建立一批零碳园区、零碳工厂。

零碳园区怎么建?在此次服贸会亮相的零碳园区方案馆,是环境服务行业特色主题展馆。21世纪经济报道记者在现场发现,10余家中外企业在零碳园区方案馆呈现了零碳园区的解决方案。零碳园区的建设要素和流程汇聚于此,涵盖了“双碳”认证、数字化平台、智慧商圈、环境治理企业、综合能源服务商、新材料公司等各个主体。

零碳园区规划设计与建设运营的服务商华通科技在现场对21世纪经济报道记者展示了零碳园区能碳管理平台。“零碳园区能碳管理平台有着虚拟电厂管理系统、工业综合能源管理系统、AI智慧综合能源供冷供热管理系统和建筑综合能源管理系统。”该负责人介绍,依托数字化综合能碳管理中心,园区能源、资源和碳资产能够实现在线管控,是产业低碳化转型、设施集聚化共享、资源循环化利用和园区低成本运营的重要解决方案。

展示区的“零碳园区示范展示”沙盘吸引了记者的目光,从一幢幢行政楼上的光伏板,到路边的光伏座椅和电动车充电桩,各色模型清晰直观展示了常见的工业园区构成。该零碳园区项目主要涉及能源供给系统的构建,涵盖源、网、储、充等核心环节。通过分布式光伏发电系统为园区提供电力供应,并将富余电能转化为冷热能存储。其中,水蓄冷技术主要服务于行政楼中央空调制冷系统;而蓄热系统则通过热泵等方式的协同实现供热功能。当分布式光伏产生的电力超出即时消纳能力时,可将其转化为冷热能形式予以储存利用。

在第四届生态环保产业服务“双碳”战略院士论坛上,中国环境保护产业协会党委书记、会长郭承站对21世纪经济报道记者表示,工业园区是碳排放的主要阵地,同时也是能耗主体。由于碳排放与能耗直接相关,使用绿电无疑能直接减少碳排放。因此,在园区建设中,新园区需加强绿电应用,老园区需推进绿电更新换代。这里的绿电主要指风电、光电,也包括石墨烯技术等,核心目标是通过降低能耗直接减少碳排放。

“不过,各类园区首先要满足能源需求才能产生经济效益,而传统化石能源会带来更多碳排放。在发展经济、推进产业园区建设的同时减少碳排放,关键在于加强新能源(即绿电)应用,同时统筹能源的数字化应用以提升能效。”郭承站表示,这是一项复杂的系统工程,需区分新园区与老园区,避免“一刀切”,坚持循序渐进推进。

厦门大学管理学院讲席教授、中国能源政策研究院院长林伯强对21世纪经济报道记者表示,关于零碳园区建设,其实相关工作始终在推进,需要进一步探索零碳园区后续发展路径,例如零碳认证、碳监测等机制,这些要素在很大程度上影响了项目的经济可行性和长期竞争力。

“零碳园区建设本质上是一项系统性工程,不仅涉及能源结构优化和技术创新,还涵盖政策协调、资金管理、社会参与等多维度协作。园区本身的多维属性及其涉及的广泛领域,必须通过整合推进各类认证机制与经济激励措施,提升建设积极性、保障经济性、降低运营成本,从而实现规模化推广和可持续发展。”林伯强表示。